スタッドレスタイヤの歴史を改めて整理すると、その進化は単なる性能向上の連続ではなく、技術革新、規制の変化、そして市場戦略が複雑に絡み合った過程として見ることが出来ます。

日本国内では、スパイクタイヤの販売中止となった1991年3月を契機として、スタッドレスタイヤの本格的な普及が始まりました。しかし実際には1980年代から国内市場に投入されており、つまりスタッドレスタイヤの歴史は40年近くに及ぶことになります。

この期間、各メーカーは独自の技術開発を進めると同時に、ユーザーのニーズや法規制の変化にも対応してきました。

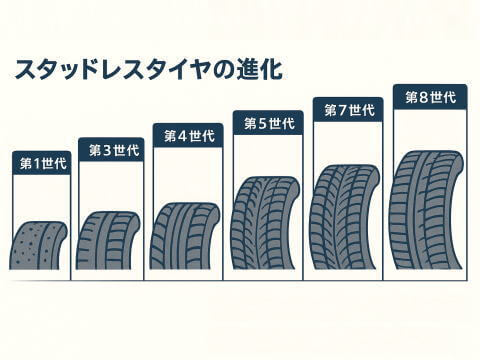

最新は第8世代まで到達

第1世代

1985年前後、この頃はスタッド(鋲)を取り付けて直接氷を引っ掻くスパイクタイヤが全盛。従ってスタッド(鋲)無しに如何にアイス性能を向上させるか、が難題でした。正直夏タイヤにブロック構造を施すスノータイヤの延長レベルで、厳しいアイス路ではチェーンを併用しないとならないレベルだったかと。

ブリヂストンは今も続く「BLIZZAK」を1988年に登場させ、一方ヨコハマは「GUARDEX」を1985年に投入しました。後にシリーズ化する「iceGUARD」は2002年まで待たないといけません。ダンロップは1982年にスノーラジアルという括りで「SP SNOWROYAL-G」を発売。因みにミシュランは1982年に「XM+S100」を日本で登場させておりそこから30年以上の歴史を誇ります。

第2世代

1990年前後。1991年4月からスパイクタイヤが原則的に使用禁止。本腰を入れアイス性能攻略にシミュレーションを採用したのは画期的でした。ブロックやサイプのエッジ効果を最大限効かせます。コンパウンドへの注力が本格化したのはこの世代から。まずは雪路における効果に一定の成果を見出します。

しかし、アイス路でトレッドに頼るウェイトはまだまだ大きく、コンパウンドが大きな効力を発揮するのはまだ先になります。

第3世代

2000年前後。アイス路との格闘が相変わらずの課題です。見出したのはコンパウンドの更なる改良、水膜を効率的に除水する特殊ゴムなど今に繋がる技術が登場します。しかも同時に研究が進むトレッドデザインとの強調に更なる進化を発揮します。

コンパウンドに引っ掻き効果を持つ特殊素材を採用し始めたのもこの世代あたりかと。発想はスパイクタイヤの引っ掻きですが、路面をいたわることが大前提。氷のみに食い込み路面までは届かない、という高度な技術が採用されました。

第4世代

2005年前後。ブリヂストン「BLIZZAK REVO」シリーズやヨコハマ「iceGUARD」シリーズなど、最新でも知れた銘柄が登場します。シリーズの初期です。そしてコンパウンド技術が急激に向上。氷雪路への強調から冬の多彩な路面対応を謳います。ヨコハマ「iceGUARDトリプル」はその主張がかなり目立ちました。路面の温度によって変わる状況の違いに対応することをアピール。

またダンロップのミウラ折りサイプが採用された「DSX」もこの頃。倒れこみの抑制を図りブロック剛性を向上することで多彩な性能向上へ貢献します。更には海外メーカーの日本専用を謳い始めたのも同時期かと。2004年に発売されたピレリ「ICESTORM」など代表格では。

第5世代

2010年前後。トーヨーのミニバン用が善戦していた印象。ミニバン人気もあって注目は高かった。特に「Winter TRANPATH MK4」は全方向に効く360°スタッドレスのコンセプトを踏襲。2011年発売の「TRANPATH MK4α」で更なるアイス性能の進化を訴えました。

グッドイヤー「ICE NAVI ZEAⅡ」、ミシュラン「X-ICE XI2」、ピレリ「WINTER ICECONTROL」など海外メーカーの国内市場重視が更に加速。前世代で目立ち始めた日本専用は完全に定着します。

また次世代移行には間があり、プラス進化のマイナーチェンジを「第5.5世代」としたした製品もありました。プラス(PLUS)進化とは、トレッドデザインはそのままにコンパウンドに改良を施すこと。既に一定レベルに到達する技術によってかなり大きな進化となった製品も見られます。この訴えはメーカーにより様々、フルチェンジを主張するものからマイナーレベルに留めるものまで。中には主張を抑え変更していたのね! さえも。

第6世代

2017年前後。全メーカーとも世代移行へ。コンパウンドの進化はアイス性能へ最も効果を発揮するレベルに到達。ナノレベルによる研究開発の結果かと。これ全ての性能に貢献度合いを高めます。

具体的には国内展開に後れを取っていたコンチネンタル、2018年発売の「VikingContact 7」で仕切り直し。更には2019年新たな「NorthContact NC6」を投入する積極性を示します。

2020年にはダンロップが「WINTER MAXX 03」を投入。「WINTER MAXX 02」同様にSUVサイズもフォロー、初期サイズからシッカリ設定されています。トーヨーは「OBSERVE GIZ2」として乗用車用「OBSERVE GARIT GIZ」の後継を発売。

ミシュランは「X-ICE SNOW」シリーズ。シリーズとしたのは乗用車用「X-ICE SNOW」とSUV用「X-ICE SNOW SUV」を同時展開する為です。SUV専用の従来品「LATITUDE X-ICE XI2」は10シーズンを超え、ようやく進化が実現しました。

SUV人気に裏打ちされSUV専用スタッドレスの進化も進みます。乗用車用とのブランド一本化によって技術共用を導入し最適化、高性能が謳われるようになりました。

第7世代

2021年からが最新として第7世代に位置付けます。ブリヂストンは従来品「BLIZZAK VRX2」で培ったアイス性を更に向上、プラスして優れた効きが長持ち、ロングライフで経済的 が進化の主張となる「BLIZZAK VRX3」へ。「BLIZZAK」シリーズとしては3代目。

ヨコハマも第7世代を強調。「iceGUARD」シリーズが追及する一貫した性能も兼ね備え更なる向上姿勢を強調した「iceGUARD 7」へ。

グッドイヤーは「ICE NAVI 8」。従来品はプレミアム製品として2017年に登場した「ICE NAVI 7」です。「ICE NAVI 8」はこれを踏襲し更にプレミアム性能の主張を強化。2022年登場のピレリ「ICE ZERO ASIMMETRICO」もこの世代に位置付けます。

更にSUV専用としてトーヨーから2製品、「OBSERVE GSi-6」と「OBSERVE W/T-R」を発売。ダンロップは乗用車用「WINTER MAXX 03」に採用したナノ凹凸ゴムを、従来品「WINTER MAXX SJ8」のトレッドパターンと組み合わせることで氷上性能を大幅に向上した「WINTER MAXX SJ8+」を投入。

第8世代

2024年からが第8世代。トーヨー「OBSERVE GIZ3」とコンチネンタル「VikingContact 8」、そしてコンチネンタル「NorthContact NC7」がそれに該当するかと。更には2025年にブリヂストンが「BLIZZAK WZ-1」を投入、ヨコハマも「iceGUARD 8」を発売しました。

アイス性能の向上を極め、制動性能とコーナーリング性能の短縮を謳います。また耐摩耗性にも優れ、経年により性能低下が抑えられ長く使える特性を強調します。ライフ性能の飛躍的向上とも取れるかと。

乗用車用にSUVサイズをラインアップし、近年の車種事情に対応します。乗用車ベースのSUV、いわゆるCUVへの汎用性を示します。これが完全化した流れです。街中でのアイス性能に長け、雪路での特性を主張するSUV(4×4)用と差別化を図ります。

メーカー至上最大性能を謳うアイス性能を更に上回る技術の実現を強調。留まる事がない技術進化を訴えます。

まとめ

スタッドレスの世代進化は、大まかに言うとゴム素材の改良、トレッドパターンの最適化、構造面での強化という3つの柱で進められて来ました。

初期の世代では、冬期に必要なグリップを確保するためにソフトなゴムを使用することが主眼でしたが、摩耗の早さや耐久性の不足が課題でした。

第2世代以降は、低温でも硬化し難いコンパウンドや、細かなサイプを取り入れることで氷雪路面での制動力を向上させる技術が導入されました。第4世代以降になると、ナノレベルでゴムの配合や硬度を制御する技術や、パターン全体の接地圧を均一化する設計が進み、ウェットやアイス路面での安定性も飛躍的に向上しました。

更に最近の第7世代、第8世代では、シリカ配合の最適化やマイクロポーラス構造による水膜吸収性能、そして低燃費化や静粛性の向上も追求されています。これにより、単なる雪上性能だけでなく、オールシーズンに近い使い勝手や経済性を兼ね備えた製品が市場に登場しています。

世代進化の過程では、ブランドの刷新や統合も起こっています。新技術を搭載したタイヤは、従来ブランドの延長として出ることもあれば、完全に新ブランド名で展開されることもあり、ユーザーが世代を意識する際の目安にもなっています。

一方で、初期の技術やブランドを重視し続けるメーカーもあり、世代区分の捉え方には一定の幅があります。結果として、最新の第8世代に至るまで、スタッドレスは単なる雪道用タイヤではなく、長年の技術革新と市場対応の結晶として進化して来たと言えます